Proprio nelle ultime settimane, l’iper attivismo del Presidente americano Trump ha toccato vertici mai toccati prima.

Parliamo di iper-attivismo non nel senso di decisioni prese e di atti concreti. No, non si tratta di questo.

L’iper-attivismo del Presidente americano si traduce, per intero, in parole. Parole, parole, parole: un fiume di parole, come diceva quella canzone di successo che vinse tanti anni fa il Festival di Sanremo.

Un fiume di parole, attraverso dichiarazioni, interviste, tweet: occupando ogni possibile spazio, ed ogni minuto dell’attenzione del pubblico.

Dal giorno della sua elezione ad oggi, decine di migliaia di annunci, promesse, ultimatum, minacce, insulti e incontri diplomatici, come quello appena annunciato per Ferragosto con il Presidente russo Putin.

Risultati concreti? Ne possiamo elencare pochissimi.

In particolare, la Borsa di New York proprio si rifiuta di reagire.

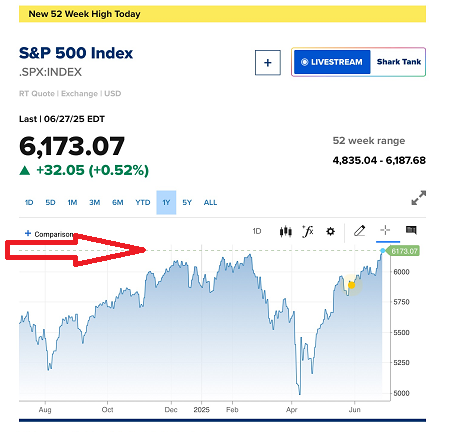

Avrete letto centinaia, o forse migliaia di volte, che “la Borsa di New York ha chiuso a livelli record”: ma sempre si trattava di variazioni piccolissime: proprio minuscole, solo decimali. Ve lo documentiamo nel grafico qui sotto. Oggi, le vostre 100 lire investite alla Borsa di New York valgono tanto quanto valevano agli inizi di dicembre del 2024, ovvero otto mesi fa.

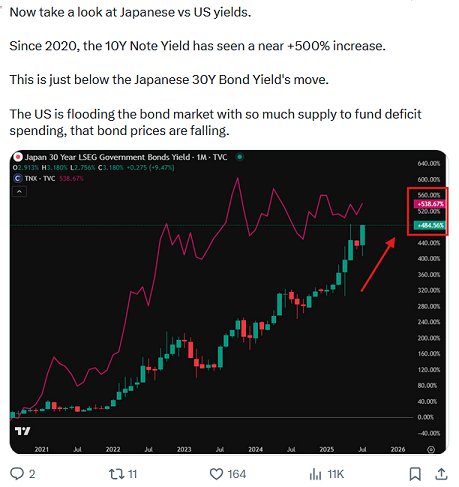

E così, proprio per documentare quello che diciamo, siamo costretti a riproporre nel nostro Blog, e per la terza volta, sempre lo stesso grafico, che risale alla fine del giugno scorso. Ieri, venerdì 8 agosto 2025, questo indice valeva alla chiusura 6390 punti circa. 200 punti di movimento, dopo 8 mesi. 200 punti sono la variazione di questo indice in giornate di media volatilità: tra le ore 9,30 e le ore 16. E sempre venerdì 8 agosto, abbiamo lasciato il Titolo di Stato decennale al 4,30% di rendimento, il cambio tra euro e dollaro USA ad 1,1650, il cambio tra yen e dollaro USA poco sotto 1,50, l’indice europeo di Borsa ancora a 547 punti, il rendimento del Bund tedesco decennale sempre a 2,70%, e la lista potrebbe (molto facilmente)essere allungata con altri prezzi ed altri mercati.

Solo l’oro, si è mosso. L’unica eccezione alla palude.

Il grafico dice che la Borsa di New York, e quindi in generale le Borse, non condividono il tono euforico utilizzato sempre dal Presidente Trump: il quale afferma, ogni giorno, che “l’economia va alla grande”, e poi che “i tassi di interesse ufficiali presto scenderanno”, e poi anche che “le tariffe porteranno miliardi nelle casse dello Stato americano”. Dice Trump che “l’economia americana va bene come mai prima!”

Ma per il momento, sembra proprio (guardando ai prezzi su tutti i mercati finanziari) che a quelle sue affermazioni forti, e ripetute ogni giorno, e urlate con forza, creda unicamente lui, e i suoi più stretti collaboratori.

Perché?

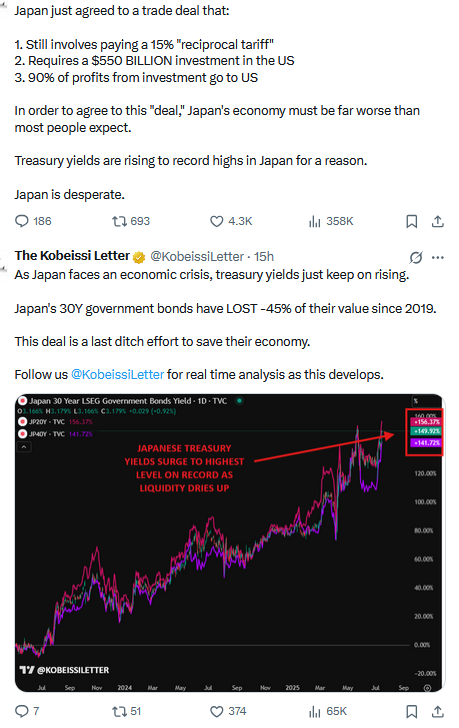

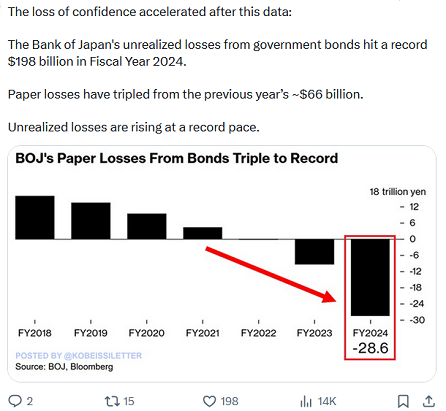

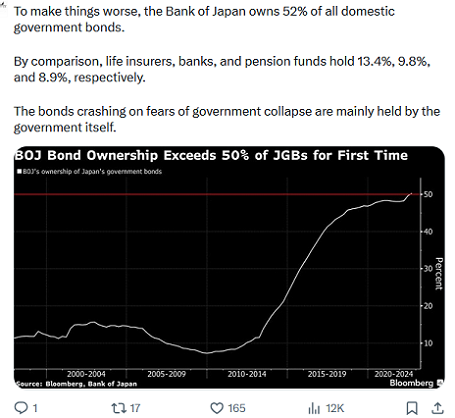

L’immagine qui sopra spiega il perché, almeno per ciò che riguarda il tema “tariffe”.

L’immagine spiega che solo negli ultimi giorni Trump si è rimangiato la parola data con molti Paese, dopo che lui stesso aveva annunciato alla stampa ed ai media e via social “grandi accordi commerciali” proprio con tutti i Paesi colpiti la settimana scorsa da nuove tariffe.

Gli annunci di “nuovi grandi accordi sulle tariffe”, fino ad oggi sempre accolti dai mercati finanziari con grande cautela, da oggi in poi quindi verranno del tutto ignorati, sui mercati finanziari.

L’immagine dice che già oggi “i mercati stanno del tutto ignorando i titoli che riguardano le tariffe”.

Ma allarghiamo lo sguardo: per quale ragione i mercati non danno a Trump ciò che lui vuole? Ciò che lui vorrebbe si chiama “euforia”. Sui mercati finanziari non c’è “euforia”, Nonostante i tweet, nonostante i proclami, nonostante le minacce, Nonostante i falsi accordi.

Il tema del nostro Post di oggi è ancora Detox, e naturalmente anche ciò che fa da contorno a Detox. Il Post di oggi approfondisce le angolazioni, le scelte, i modi di proporre questo tema che vengono utilizzati dalla stampa in Italia.

Come abbiamo già spiegato in precedenza, il nostro lavoro di selezione ha due caratteristiche specifiche: la qualità della selezione, e la qualità dell’analisi. Ripetiamo (in carattere corsivo) quanto già abbiamo scritto in un Post precedente sette giorni fa..

Come tutti i nostri lettori sanno, articoli come questi si trovano ovunque, e ognuno se li può leggere da solo.

Fu proprio un nostro lettore, particolarmente critico (ed anche piuttosto limitato nei suoi ragionamenti) a dirci anni fa che “… gli articolo di El Erian me li posso leggere anche io da solo". …”

Su questo, non c’è alcun dubbio.

Ed infatti: ogni volta che noi di Recce’d scegliamo (tra migliaia di contributi che noi riceviamo) di proporre ai lettori un articolo in lettura, la nostra scelta è fatta per una ragione specifica. E quell’articolo che noi selezioniamo rientra, sempre, all’interno di un nostro ragionamento più ampio.

E quindi (come rispondemmo anni fa al nostro lettore) ognuno legge qualsiasi cosa con i propri occhi: le cose che Recce’d legge, e sceglie di riproporre, sono lette con gli occhi del gestore di portafoglio, dell’analista, dell’esperto di mercati finanziari. Che sono occhi (ovviamente) molto diversi dagli occhi dei nostri lettori. La nostra lettura è finalizzata: individuiamo e selezioniamo quei punti che possono essere utili, sia nella teoria sia nella pratica, a tutti nostri lettori.

Con la sola eccezione di quel nostro lettore di anni fa che abbiamo appena citato, lettore che allora evidentemente non lo aveva capito, e crediamo neppure oggi ha compreso la differenza.

Nel caso dei quattro articoli che state per leggere oggi, abbiamo trovato numerosi spunti che possono essere utili per i nostri lettori.

Spiegato il criterio generale che ispira il nostro lavoro di selezione, oggi in questo Post, ci concentriamo sulla stampa in Italia.

La nostra rassegna della stampa italiana parte proprio dal tema trattato sopra in un’immagine: il tema delle tariffe. E subito dopo vi spiegheremo il perché di questa scelta di partire proprio dalle tariffe.

Leggiamo quindi che cosa ha scritto il quotidiano Il Giornale il 6 agosto scorso sul tema tariffe.

C’era un tempo in cui la diplomazia commerciale somigliava a una partita di scacchi. Oggi, con Donald Trump tornato alla Casa Bianca, somiglia più a un rodeo.

L’ultima tornata di dichiarazioni incendiarie del presidente americano rischia di mandare in frantumi ogni illusione residua su una normalizzazione dei rapporti transatlantici. Dazi del 250% sui farmaceutici europei, minaccia di alzare dal 15% al 35% le tariffe da poco concordate se l’Europa non investirà 600 miliardi in breve tempo in attività americane: un ricatto economico in piena regola, con il fragile velo della diplomazia ridotto a coriandoli.

Trump non si smentisce. Alza la posta, cambia le regole, impone la sua narrativa come fosse l’unica possibile e poi fa un’altra giravolta. Ma può l’Europa permettersi il lusso dell’attendismo? Perché se la politica vive anche di tregue tattiche, l’economia industriale e le catene del valore non possono navigare a vista, inseguendo gli umori mutevoli di chi dovrebbe rappresentare un punto fermo nell’Occidente.

Lo abbiamo visto con chiarezza nella recente «pace scozzese», quella che avrebbe dovuto scongiurare la tempesta commerciale tra Europa e Stati Uniti e che invece si è rivelata per quello che era: un compromesso di corto respiro, utile più a salvare la faccia che a garantire una prospettiva. Come avevamo scritto allora, si trattava di una tregua, non della pace.

E i fatti ci stanno dando ragione. A mo’ d’esempio, le esportazioni farmaceutiche europee verso gli Stati Uniti valgono circa 120 miliardi di euro l’anno. Un dazio del 250% vorrebbe dire, nella pratica, dimezzare la competitività del settore, colpendo duramente Paesi come Germania, Belgio, Olanda e anche l’Italia. Il paradosso è evidente.

Da un lato, Trump chiede all’Europa un allineamento sempre più netto anche in campo industriale ed energetico. Dall’altro non esita a colpirne i settori più competitivi con condizioni capestro che ricordano le vecchie logiche coloniali. L’idea che l’Europa possa subire in silenzio tutto questo somiglia tanto a una strategia suicida.

E dunque, invece di congelare il famoso pacchetto di controdazi di 93 miliardi predisposto in vista di scenari simili, perché non cominciare a dispiegarlo? Nato come misura di deterrenza, oggi deve diventare una leva di pressione. Se Trump vuole tornare al protezionismo aggressivo, l’Europa deve essere pronta a dare risposte che incidano in qualche modo. Non per spirito di ritorsione, ma per difendere la propria autonomia strategica. Siamo davanti a una logica del ricatto economico che si fa beffe di ogni regola multilaterale.

E c’è un altro paradosso che grida vendetta: mentre Washington pretende che l’Europa investa 600 miliardi nelle attività industriali americane, il Congresso Usa vota sussidi miliardari a favore della manifattura interna, con clausole che penalizzano proprio le aziende europee.. Perché allora quei 600 miliardi, invece di essere gettati come moneta di fedeltà sul tavolo americano, non vengono dirottati su un ambizioso piano di rilancio tecnologico europeo?

Il gap con Stati Uniti e Cina è oggi più ampio che mai: basti pensare che solo nel 2024 Pechino ha investito quasi 300 miliardi di dollari in Intelligenza Artificiale, cloud e semiconduttori, mentre l’Europa, divisa tra veti incrociati e lentezze regolatorie, resta al palo. Qui entra in gioco anche il nodo della Minimum Global Tax e della Digital Tax. Il progetto di tassazione globale delle multinazionali è fermo, impantanato tra rinvii e pressioni americane. Ma, come ha ricordato Mario Monti, una digital tax europea è ancora possibile, e anzi necessaria.

L’obiezione è nota: colpire le big tech significa rischiare ritorsioni. Ma è davvero credibile che Google, Apple, Meta o Amazon decidano di staccare la spina e abbandonare un mercato - come è quello dell’Europa allargata - di 500 milioni di consumatori?

Sarebbe un autogol clamoroso anche per loro: gli utili realizzati grazie alle attività europee parlano chiaro. E poi: possiamo davvero continuare a concedere extraterritorialità fiscale alle multinazionali americane mentre veniamo minacciati di dazi fuori misura?

Il quadro, insomma, è chiaro.

Trump gioca la carta del protezionismo, consapevole che l’America, per ora, può ancora permetterselo. Ma gli effetti a lungo termine sono già visibili anche in casa sua: aumento dell’inflazione, tensioni sulle supply chain, incertezza per gli investitori, blocco dei programmi aziendali. Anche gli Stati Uniti, presto, pagheranno il prezzo di questa strategia. E non solo in termini economici: anche in termini di credibilità internazionale. La vera domanda, però, è una sola: l’Europa è pronta a cambiare passo? Perché se continuiamo ad agire in ordine sparso, se Bruxelles resta prigioniera delle sue timidezze, se i governi nazionali antepongono gli interessi elettorali a quelli strategici, Trump avrà già vinto.

Non con i dazi, ma con la divisione del fronte europeo. Il tempo delle tregue è finito.

Serve una risposta. Serve una strategia. E serve, finalmente, il coraggio politico di dire no: non a Trump, ma a una visione del mondo in cui l’Europa gioca solo in difesa.

Tutto giusto, tutto vero, tutto scorre.

Oppure no?

L’articolo che avete appena letto è utile, per voi lettori: mette davanti ai vostri occhi le enormi contraddizioni della situazione attuale,. così come vi viene presentata dalla stampa, dai TG, dai GR e sui social. Utile.

Ma mancano alcune cose, molto importanti.

Che cosa manca, in questo utile articolo?

L’articolo chiarisce che il tratto dominante della situazione attuale è il caos. Chiarisce che è lo stesso Trump, a puntare sul generare confusione, apprensione caos. L’articolo, però, non vi aiuta quando si tratta di spiegare la ragione per la quale oggi il Capo Supremo della più grande economia al Mondo punta tutto sul caos.

Che cosa è che vuole, attraverso il caos? Quale è il suo obbiettivo, che lo spinge a creare il caos?

Senza una risposta a queste domande, come pensate di potere investire il vostro risparmio in modo tale da proteggerlo dal caos?

E come pensate di potere ottenere un guadagno, dai vostri investimenti?

Ecco, spiegato nel concreto, lo scopo di lavoro in Recce’d per il Post di oggi, come per altri nostri Post. Quei Post che ripropongono articoli facili da trovare per il nostro lettore, anche senza aiuti da parte di Recce’d.

Noi di Recce’d facciamo qualche cosa di molto utile per voi lettori, lavorando a una selezione ragionata come questa che state per leggere: lo scopo è quello di evidenziare sia contenuti, sia legami fra testi diversi, che ai nostri lettori probabilmente sono sfuggiti (impegnati come sono a svolgere altre attività, altre professioni, e ad inseguire altri obbiettivi).

Andiamo avanti, e spieghiamo ancora in un caso concreto: dopo avere letto questo articolo de Il Giornale, ora noi leggiamo un articolo del Corriere della Sera: articolo che, però, è di ben sei mesi fa. Del febbraio del 2025. Articolo che noi di Recce’d già ripubblicammo allora, in febbraio, in un Post di questo Blog, ma in un contesto diverso.

Oggi, rileggendolo, potremo evidenziare al nostro lettore alcuni collegamenti, che alla maggior parte dei nostri lettori possono essere sfuggiti.

Il termine isolazionismo forse si applicava al Trump Uno, mentre è del tutto inadeguato a descrivere la politica estera del Trump Due: i ribaltamenti repentini nelle alleanze, suggeriscono ad alcuni osservatori l’idea di un G3, consentono a Putin di accarezzare il suo sogno di una Nuova Yalta (spartizione del mondo in aree di influenza), in Cina hanno generato la metafora dei Tre Regni. Addio all’idea di Biden di una crociata del mondo libero contro le autocrazie, all’ordine del giorno c’è un grande compromesso storico. Due autorevoli studiosi di storia e di geopolitica ci aiutano a capire quale logica può ispirare oggi la nuova Dottrina Trump. Il primo sottolinea una forte rottura col passato e la spiega con una teoria del debito; il secondo al contrario sostiene che non c’è nulla di nuovo sotto il sole, e quanto sta facendo Trump ha molti precedenti nella storia Usa (con esiti talvolta brillanti, talvolta meno).

Il primo è lo storico di origine scozzese Nial Ferguson, grande esperto delle vicende degli imperi del passato, oggi docente alla fondazione Hoover presso l’università di Stanford in California. Ferguson riprende, con ricchezza di dati attuali e paragoni storici, la tesi resa celebre da un altro storico britannico, Paul Kennedy: gli imperi muoiono per «overstretching», iper-dilatazione delle spese militari che portano al collasso finanziario. Ma Ferguson propone una sua variante aggiornata. Gli imperi secondo lui muoiono quando il peso del debito pubblico (rimborso degli interessi e del capitale) supera quel che riescono a spendere per difendersi. L’America ha appena varcato questa soglia.Questo fra l’altro mette in una luce nuova il tentativo di Elon Musk (attraverso il suo Dipartimento dell’Efficienza governativa o DOGE) di tagliare dell’8% perfino il bilancio del Pentagono. La Dottrina Trump, puntando a un grande accordo con Russia e Cina, consentirebbe di alleggerire almeno in parte le responsabilità militari degli Stati Uniti. Ecco, qui di seguito, alcuni passaggi dell’analisi di Ferguson, apparsa in una versione sul Wall Street Journal del weekend scorso:

«Gli economisti hanno a lungo cercato invano una soglia che definisca quanto debito sia troppo. La mia formulazione focalizza l’attenzione sulla cruciale relazione storica tra il servizio del debito (interessi più rimborso del capitale) e la sicurezza nazionale (spese per la difesa, inclusi investimenti in ricerca e sviluppo). La soglia cruciale è il punto in cui il servizio del debito supera la spesa per la difesa, dopo il quale le forze centrifughe dell’onere aggregato del debito tendono a indebolire la presa geopolitica di una grande potenza, rendendola vulnerabile a sfide militari. La cosa sorprendente è che, per la prima volta in quasi un secolo, gli Stati Uniti hanno violato la Legge di Ferguson lo scorso anno. La spesa annua per la difesa—più precisamente, le spese di consumo per la difesa nazionale e gli investimenti lordi—è stata di 1.107 miliardi di dollari nel 2024, secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA), mentre la spesa federale per il pagamento degli interessi (il governo ha rinunciato da tempo a rimborsare il capitale) ha raggiunto 1.124 miliardi di dollari. Queste spese possono essere espresse anche come percentuali del prodotto interno lordo.

L'Ufficio del bilancio del Congresso (CBO), che utilizza una definizione più ristretta di spesa per la difesa rispetto al BEA, la colloca al 2,9% del PIL per lo scorso anno. I pagamenti netti degli interessi (al netto degli interessi ricevuti dalle obbligazioni detenute dalle agenzie governative) ammontavano al 3,1%. Non abbiamo visto nulla di simile dall’era dell’isolazionismo. Tra il 1962 e il 1989, la spesa per la difesa degli Stati Uniti è stata in media del 6,4% del PIL; il servizio del debito era meno di un terzo di tale valore, pari all'1,8%. Anche dopo la fine della Guerra Fredda, il governo federale ha continuato a spendere in media circa il doppio per la sicurezza nazionale rispetto agli interessi sul debito. Il fatto che gli Stati Uniti siano attualmente proiettati a spendere una quota crescente del loro PIL per i pagamenti degli interessi e una quota decrescente per la difesa significa che il potere americano subisce più restrizioni di bilancio di quanto la maggior parte delle persone si renda conto. Entro il 2049, secondo l’ultima proiezione di bilancio a lungo termine del CBO, i pagamenti netti degli interessi sul debito federale saranno saliti al 4,9% del PIL. Se la spesa per la difesa manterrà la sua quota recente della spesa discrezionale, ammonterà alla metà di quella percentuale del PIL. Non vi è inoltre alcuna reale possibilità che la spesa per la difesa aumenti drasticamente. Poiché tale spesa è discrezionale, deve essere stanziata dal Congresso ogni anno, a differenza della spesa per i programmi di Welfare (che è obbligatoria) e dei pagamenti degli interessi (la cui mancata corresponsione equivarrebbe a un default). Anzi, è probabile che i vincoli di bilancio esercitino una pressione al ribasso sulla spesa per la difesa nei decenni a venire».

Lo storico Ferguson conclude con quei paragoni nei quali è un maestro: illustra una serie di parallelismi fra l’America di oggi e gli Asburgo di Spagna, l’impero ottomano, la monarchia borbonica (quella francese), l’Austria-Ungheria, e i meccanismi che portarono alla decadenza di quei regimi.

Un suo collega di studi storici, nonché esponente del pensiero conservatore della «realpolitik» influenzato dal pensiero di Henry Kissinger, è Walter Russell Mead. Anche lui descrive una logica perfettamente razionale dietro ciò che Trump sta facendo in politica estera. Però è una versione assai meno pessimista rispetto a Ferguson. Inoltre Mead elenca gli elementi di continuità fra il Trump Due e altre fasi della politica estera statunitense, ivi compreso sotto presidenti democratici. Ecco questa variante positiva – s’intende positiva per l’America, non per gli europei – della Dottrina Trump secondo Mead.

«La scorsa settimana, mentre Donald Trump ha quasi fatto saltare in aria l’alleanza transatlantica, i soliti allarmisti che hanno lamentato ogni fase dell’ascesa del presidente si sono scatenati, tanto eloquenti quanto inevitabilmente inutili. Anche i sotenitori del mondo MAGA di Trump si sono fatti sentire, esaltando l’audace originalità di un uomo le cui presunte mosse di scacchi in 3D infrangono tutte le regole. Sia i sostenitori che i detrattori omettono che la politica di Trump nei confronti della Russia è, per molti aspetti, nella tradizione. Come Gerhard Schröder e Angela Merkel, il presidente vuole andare oltre le differenze politiche e ideologiche con Mosca per sviluppare legami economici reciprocamente vantaggiosi. Come Barack Obama, crede che l’antagonismo tra Stati Uniti e Russia sia un’eco anacronistica della Guerra Fredda. Come Joe Biden, Trump vuole «parcheggiare» la Russia: evitare il dolore, la difficoltà e i costi di un confronto con Mosca stabilendo una sorta di accordo di lavoro con essa. La sostanza delle proposte di Trump alla Russia—accettare guadagni territoriali offrendo al contempo un’assistenza alla sicurezza inadeguata all’Ucraina—è l’approdo a cui probabilmente anche Biden e i suoi principali alleati europei sarebbero finiti. È così che George W. Bush, Obama, Merkel e Biden hanno trattato le azioni della Russia contro la Georgia nel 2008 e l’attacco del 2014 all’Ucraina. Ma ci sono differenze tra le vecchie e le nuove politiche verso la Russia. Mentre i suoi predecessori usavano una dura retorica anti-russa e sanzioni simboliche per mascherare il loro pragmatismo arrendevole, Trump vuole mandare a Vladimir Putin dolci e fiori. Per Trump, trattare Putin con «rispetto»—come direbbe Tony Soprano—è la strada per una relazione stabile e improntata agli affari con i russi. Se questo approccio non è una soluzione completa al problema della Russia per gli Stati Uniti, non è nemmeno del tutto sbagliato. Se vuoi che qualcuno parcheggi nella tua strada, non gli lanci addosso escrementi di cane.

C’è di più. Nella visione di Trump, i paesi europei non si sono semplicemente rifiutati di aumentare le spese per la difesa su richiesta degli Stati Uniti. Guidati dalla Germania, hanno colto ogni opportunità per commerciare con la Russia, anche quando questo commercio indeboliva la sicurezza europea e rafforzava Mosca. La vecchia politica americana ha costretto gli Stati Uniti a implorare Berlino di smettere di minare la propria sicurezza facendo affidamento sull’energia russa. Il team Trump vuole ribaltare questa dinamica. Poiché la Russia è più vicina alla Germania e presumibilmente una minaccia maggiore per essa che per gli Stati Uniti, dovrebbe essere la Germania a farsi carico della propria sicurezza, mentre gli Stati Uniti stabiliscono stretti rapporti commerciali con un paese che non li minaccia direttamente. In un mondo ben governato, secondo il team Trump, dovrebbe essere la Germania a supplicare gli Stati Uniti di evitare accordi commerciali con la Russia che minano la sicurezza europea, non il contrario. Il percorso di Trump è dirompente e rischioso, ma internamente coerente. Offrire alla Russia una partnership economica con gli Stati Uniti, abbandonare la campagna ideologica contro di essa e ridurre il ruolo dell’America nella NATO possono essere visti come sforzi per raggiungere l’obiettivo di lungo termine dell’Occidente: neutralizzare la Russia o persino arruolarla contro la minaccia maggiore rappresentata da Pechino. L’approccio Trump riecheggia le idee che l’allora Segretario al Commercio Henry Wallace espose al presidente Harry S. Truman in una lettera datata 23 luglio 1946. Wallace sosteneva che la diffidenza di Joseph Stalin verso l’Occidente derivava da un senso di difesa accumulato in oltre mille anni di invasioni e minacce straniere. Contenere Mosca costruendo alleanze attorno ad essa avrebbe solo approfondito la paranoia di Stalin e aumentato la sua ostilità.

La soluzione, secondo Wallace, era conquistare la fiducia del Cremlino ritirandosi dalle aree contese, accettando le proposte sovietiche per garantire la loro sicurezza, ignorando l’ostilità americana verso il sistema sovietico, offrendo la possibilità di una profonda partnership economica e promuovendo il commercio bilaterale. Il diplomatico George Kennan, architetto della strategia americana di contenimento della Guerra Fredda, riteneva che Wallace sbagliasse. Kennan sosteneva che relazioni stabili e improntate agli affari con Mosca fossero possibili, ma solo dopo che Stalin avesse realizzato che l’Occidente poteva e avrebbe resistito con successo ai suoi tentativi espansionistici. La distensione poteva seguire il contenimento, ma non sostituirlo. Ci sono chiari rischi nella politica di Trump ispirata a Wallace. Gli europei, inclusi alcuni storicamente molto filo-americani, non perdoneranno né dimenticheranno presto le offese del team Trump alla loro dignità e le minacce alla loro sicurezza. Putin potrebbe benissimo accettare tutte le concessioni che Washington gli offre e poi rafforzare sia la sua alleanza con la Cina sia la sua aggressione in Ucraina. Il Giappone vede l’atteggiamento sprezzante di Trump nei confronti degli alleati europei di lunga data come una minaccia alla propria sicurezza. Alla fine, Henry Wallace si pentì della sua ingenuità negli anni ’40. Vedremo come finirà per Donald Trump».

In questo articolo, dello scorso mese di febbraio 2025, il giornalista Federico Rampini anticipava ai lettori alcune considerazioni, che oggi risultano utilissime per voi lettori: considerazioni che spiegavano, in modo chiaro, il perché il Presidente degli Stati Uniti oggi, nell’agosto 2025, punta con le sue ripetute sparate in merito alla tariffe di generare il massimo del caos possibile nella mente e nella psiche del pubblico, e degli investitori in modo particolare.

Lui, Donald J. Trump, lui punta sul caos, così che la massa degli investitori … si dimentichi di fare i conti.

Ed agisca di impulso.

Ed agisca con reazioni istintive, e basate sull’intuito.

In modo tale da evitare che le scelte della massa degli investitori siano fondate sui fatti. Fondate sui numeri. Fondate su alcuni degli aspetti della realtà che Rampini citava proprio nell’articolo che voi avete appena riletto dopo quattro mesi.

Dal febbraio del 2025 ora ritorniamo all’oggi.

E restando al Corriere della Sera, leggiamo insieme un articolo pubblicato solo pochi giorni fa. Che ci riporta, in modo diretto, al tema sul quale noi di Recce’d lavoriamo ogni minuto di ogni giorno per i nostri Clienti. Ovvero i mercati finanziari, gli investimenti, la gestione del portafoglio titoli e del risparmio.

Precisiamo soltanto che nell’articolo seguente troverete accenni ad una intesa sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti che nella realtà … non è mai esistita, non è mai stato scritta, non è mai stato firmata.

Non esiste, semplicemente: sono soltanto chiacchiere, alle quali tutti i media hanno dato enorme risonanza, ma che in termini concreti hanno un peso pari a zero.

Quanto le tregue in Ucraina. annunciate ogni settimana, ma dopo mezz’ora si legge di razzi, di morti, di combattimenti.

La propaganda di guerra, ma adesso applicati anche a temi non di guerra guerreggiata, ad esempio le tariffe.

Storia di Federico Fubini

Donald Trump si lamenta per una ristrutturazione immobiliare della Federal Reserve da 2,5 miliardi di dollari (nella foto sopra, con il capo della banca centrale Jay Powell). Ma questo tipo di mosse può costarci cento volte di più di 2,5 miliardi di dollari. Dico a noi, noi europei: risparmiatori italiani inclusi. Sarebbe molto peggio di qualunque effetto dazi, malgrado l’accordo di domenica sera fra lo stesso Trump e l’Unione europea.

Per capire perché vanno fatti alcuni brevi passi indietro su alcuni aspetti: a che punto si trovano gli Stati Uniti sul fronte del debito pubblico; quanto è esposta la zona euro su quel debito; a che scopo Trump stesso vuole sottomettere la Fed; e come tutto questo si inquadra nelle tensioni fra Washington e Bruxelles. Perché fuori dai riflettori, in silenzio, in questi mesi è successo qualcosa che – lo ammetto subito – non mi aspettavo: da gennaio le economie che nelle ultime settimane hanno concluso accordi con Trump, come quello di domenica sera con Ursula von der Leyen, hanno comprato debito pubblico americano in più per 400 miliardi di dollari. Possibile? Vediamo.

Dall’inizio del secondo mandato, Trump si sta dimostrando profondamente consapevole della grande vulnerabilità americana. Essa riguarda il punto estremo al quale è giunto il ciclo del debito dell’ultimo quarto di secolo.

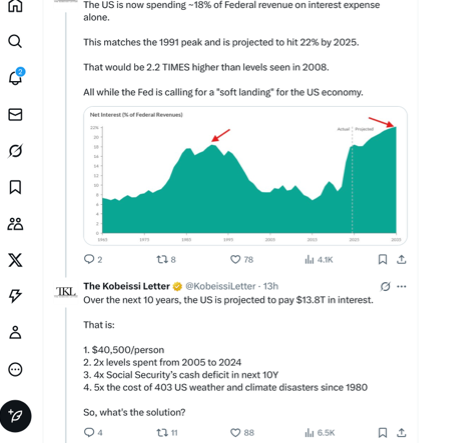

Il governo federale è passato da conti in attivo alla fine dell’amministrazione di Bill Clinton (2001), a un deficit sempre più profondo prodotto ad ogni svolta della storia di questi tre decenni (grafico sopra): la recessione con lo scoppio della bolla di Internet e l’11 settembre, i tagli alle tasse ai ricchi di George W. Bush, il costo delle guerre in Iraq e Afghanistan, la seguente recessione per il crash di Lehman e i costi della crisi bancaria, i tagli alle tasse alle imprese del primo Trump e le spese della recessione da Covid, infine le politiche industriali di Joe Biden e i nuovi tagli alle tasse in gran parte ai ricchi del secondo Trump.

Ogni situazione straordinaria genera vasti deficit, dopo però il risanamento è sempre parziale, incompiuto, e non si torna mai alla situazione di prima. Ogni volta è sempre un po’ peggio. Ogni ciclo politico o economico diventa un passo in più nel degrado del bilancio. Semplicemente – sotto i repubblicani o i democratici – nella società e nel sistema politico americano oggi non esiste un accordo possibile per andare in direzione opposta. Sui conti pubblici si scaricano tutte le tensioni, tutte le contraddizioni del Paese, come nell’Italia degli anni ’70 e ’80.

Fino a che anche gli Stati Uniti sono giunti a un punto estremo. Quasi due terzi di tutto il debito pubblico esistente oggi al mondo, in valore, è debito pubblico americano (37 mila miliardi di dollari su 59 mila miliardi). Metà dei titoli emessi per coprire nuovo deficit nel mondo nel 2025 saranno titoli del Tesoro americano. Ma poiché appunto negli Stati Uniti non c’è consenso possibile per risanare i conti, l’amministrazione Trump si pone una domanda diversa: come evitare una crisi di debito senza chiedere sacrifici agli elettori, ai gruppi d’interesse, ai grandi finanziatori dei repubblicani?

Di qui l’idea di usare i dazi come un’imposta indiretta sugli stranieri (ma in realtà sui consumatori americani). Di qui anche l’idea di diffondere gli stablecoin, perché gli emittenti sono tenuti a investire le loro riserve in titoli di debito americano.

Ma sono tutti stratagemmi parziali, per un Paese ormai così avanti nel suo ciclo di degrado fiscale. Come mostra l’ultimo rapporto dell’Ocse sul debito pubblico nel mondo, gli Stati Uniti hanno di gran lunga la maggiore necessità di rifinanziamento – in proporzione all’economia nazionale – fra le 38 democrazie avanzate del club: l’anno scorso hanno dovuto trovare creditori di loro carta sovrana di nuova emissione per quasi un terzo del loro prodotto lordo (Pil). E il dato non calerà, al contrario (grafico sotto).

Dopo Israele (che era in guerra) nel 2024 gli Stati Uniti hanno anche il deficit pubblico più alto in proporzione al Pil fra i trentotto Paesi dell’Ocse, malgrado la crescita rapida e la piena occupazione (grafico sotto). Anche qui Trump non potrà che continuare come e più di prima, visti gli oltre tremila miliardi di nuovo debito nel prossimo decennio promessi dal «Big beautiful bill» appena approvato.

Inevitabile poi che questo si rifletta sul debito pubblico, da allora diminuito molto in Grecia e Portogallo, calato anche in Spagna, mentre in Italia è salito ancora e in Francia è francamente esploso (il grafico sotto, elaborazione sulla stessa fonte, rappresenta la variazione percentuale dal 2015 del livello del debito/Pil).

E non sarà semplice trovare sempre investitori in nuovi titoli del Tesoro americano, per una ragione specifica: allo scopo di tenere sotto controllo il costo degli interessi, che sta salendo verso quota mille miliardi di dollari, negli ultimi anni le amministrazioni hanno emesso e venduto sempre più titoli di debito a breve e a brevissimo termine (i cosiddetti “bills”).

Vi ricordiamo che l’America ha la quota di debito pubblico a breve e brevissimo termine più alta dell’Ocse e quella salita di più negli ultimi cinque anni. In questo la superpotenza è in una situazione un po’ da Paese emergente, che non riesce più a finanziarsi con un piano di lungo respiro. Così va in affanno. Il Tesoro di Washington è costretto a tornare sempre più spesso sul mercato chiedendo quantità immense di denaro agli investitori.

Non fosse l’America – con il dollaro, la supremazia tecnologica e quella militare – un Paese del genere sarebbe già saltato.

Neanche per l’America però navigare in acque simili sarà banale o privo di rischi. Di qui l’attacco di Trump a Jay Powell e alla Fed, condotto in un tipico stile da autocrate di un Paese in via di sviluppo. La contestazione dei presunti costi eccessivi del restauro della banca centrale naturalmente è un pretesto per mettere Powell sotto pressione, idealmente per indurlo a dimettersi o almeno spingerlo a concludere qualche tregua con la Casa Bianca che sappia di resa.

È sempre più chiaro che Trump pensa di risolvere il problema americano sopprimendo l’indipendenza della Fed, quantomeno con la nomina di un fedelissimo al suo timone. Al più tardi, questi entrerebbe in carica alla scadenza da maggio 2026.

Una banca centrale sotto il controllo del potere politico può abbassare i tassi – come chiede il tycoon – anche se la piena occupazione e l’inflazione sospinta dai dazi lo sconsigliano. Ciò ridurrebbe (nell’immediato, almeno) il costo in interessi degli oltre diecimila miliardi di dollari di carta sovrana che il Tesoro americano deve vendere ogni anno. Ciò alimenterebbe anche nuova inflazione negli Stati Uniti, riducendo il valore reale del debito esistente.

Ray Dalio, il mitico fondatore dello hedge fund Bridgewater, definisce uno scenario simile un default non dichiarato

Il Tesoro rimborserà ai creditori la somma promessa come quantità di dollari, ma quei dollari avranno un potere d’acquisto eroso dall’inflazione; gli stessi interessi sui titoli emessi peseranno meno, se l’inflazione nell’economia gonfia le entrate fiscali del governo. Alla peggio la Fed – su ordine di Trump – potrà persino comprare direttamente titoli di Stato.

Per noi italiani sarebbe un ritorno agli anni ’70, per gli americani al decennio 1941-1951 quando la Fed garantiva il debito pubblico durante la Seconda guerra mondiale e la guerra di Corea.

Non dico che finirà bene: l’inflazione può andare fuori controllo come in Italia mezzo secolo fa o più di recente come nella Turchia dell’autocrate Recep Tayyip Erdogan; eppure questo ha tutta l’aria di essere il piano di Trump.

Ma noi europei che c’entriamo? C’entriamo, perché in questi ultimi anni abbiamo superato Cina e Giappone ed oggi siamo i principali creditori del governo degli Stati Uniti nel mondo.

E non di poco. Solo in Belgio e Lussemburgo si trovano oggi crediti verso gli Stati Uniti per 827 miliardi di dollari, superiori a quelli della Cina. Se si aggiungono Francia (375 miliardi), Irlanda (327) e Germania (102), gli investimenti dall’area euro in debito americano sono una volta e mezzo quelli del Giappone e oltre il doppio di quelli di Pechino. È una stima senz’altro per difetto: molti risparmiatori dell’area euro investono attraverso la Svizzera (303 miliardi) o la Gran Bretagna (756). In sostanza l’area euro – banche centrali, istituzioni finanziarie private, singoli risparmiatori da soli o tramite i fondi – dev’essere esposta sul debito dell’amministrazione Trump fino a duemila miliardi di dollari (su novemila di debito estero).

Non solo. Da gennaio, da quando Trump è entrato in carica e il dollaro ha perso circa il 13% sull’euro, i principali creditori esteri degli Stati Uniti in gran parte non si sono affatto sfilati; al contrario, i dati del Tesoro Usa dicono che a sorpresa hanno comprato ancora più carta emessa dal governo di Donald Trump, nel complesso per circa 400 miliardi di dollari supplementari. Chi lo ha fatto? Non la Cina, che continua la sua lenta, silente ma decisa riduzione del rischio di investimento in titoli americani. Lo hanno fatto soprattutto investitori da Giappone (più 73 miliardi di dollari), Canada (più 80), Francia (più 40) e Belgio (più 37). Coincidono in parte con le economie che hanno cercato in modo più mansueto un accordo commerciale con Trump.

Non chiedetemi perché, non ho idea. So solo che chi ha comprato ha già perso parecchio, a causa della svalutazione del dollaro. So anche che l’assalto di Trump alla Fed, l’eventuale distruzione della sua indipendenza, non potrà che alimentare nuova svalutazione del dollaro; se il biglietto verde calasse di un altro 10% – ipotesi plausibile, con una banca centrale americana sottomessa – il valore in euro degli investimenti europei in debito americano crollerebbe di valori fino a duecento miliardi. Il primo a pagare rischia di essere Trump, naturalmente, perché anche gli investitori esteri nelle società quotate in America potrebbero innescare nuovi crolli di Wall Street se decidono che restare esposti sul dollaro non è più tanto sicuro.

Non dico che il piano del presidente americano abbia senso. Dico solo che esso sembra proprio profilarsi. E l’assalto alla Fed è un assalto anche a noi europei, che può fare più male dei dazi.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente nella newsletter del Corriere della Sera «Whatever it takes», a cura di Federico Fubini.

Tutto chiarito? No: non tutto, e mancano alcuni aspetti rilevanti di questa vicenda (li ritrovate elencati e spiegati, leggendo i precedenti Post di Detox): ma il punto centrale è ben individuato, ed illustrato, da Federico Fubini qui sopra.

Al lettori, poi, non rimane che tradurre questa utile analisi in scelte di investimento.

Oppure, contattare Recce’d alla pagina CONTATTI.

Come conclusione di questo Post, noi di recce’d oggi abbiamo scelto di affidare ad un articolo del quotidiano La Repubblica l’analisi delle possibili conseguenze della scelta, fatta da Trump, di puntare tutto sul caos, sulle contraddizioni, sulla confusione, sul generare anzia, sul distrarre l’attenzione.

Il grado di approfondimento di questo articolo che chiude il Post vi chiediamo di metterlo al confronto con i Post della serie Detox che trovate pubblicati in questo Blog.

E successivamente, affidiamo alla vostra valutazione di esperti investitori quale dei due approfondimenti, nel vostro interesse, risolve il maggior numero di dubbi e risponde al maggior numero di domande.

Quale fonte seguire in modo regolare. Ed anche, a chi chiedere un parere, un suggerimento, un confronto.

Nel vostro esclusivo interesse. Vostro, e del vostri risparmio che è investitor sui mercati finanziari (dai BTp, a Wall Street, e poi fino ai Paesi Emergenti).

Dal fango piovuto sul presidente della Fed Powell al licenziamento della responsabile dell’ufficio statistica del dipartimento Lavoro, le parole della Casa Bianca allarmano gli analisti di tutto il mondo

06 Agosto 2025 alle 15:00 2 minuti di lettura

ROMA – Il punto è uno: la fiducia. E lui, Donald Trump, sta facendo di tutto per sgretolare quella che gli investitori hanno avuto sull’attendibilità degli indicatori economici americani. Nella tempesta dei dazi che sta agitando cancellerie e mercati di tutto il mondo, il rischio che quei dati diventino carta straccia preoccupa (e non poco) gli economisti a ogni latitudine. Almeno secondo l’allarme lanciato dal Financial Times.

A far scattare la sirena degli analisti è stato l’ultimo colpo assestato dalla Casa Bianca: il licenziamento di Erika McEntarfer, commissaria del Bureau of labor statistics, l’ufficio statistico del dipartimento Lavoro. Una decisione a bruciapelo, arrivata poche ore dopo che il rapporto sull'occupazione di luglio aveva scattato un’istantanea sulle assunzioni quasi ferme quest'estate. Con una forte revisione al ribasso della crescita dell'occupazione a maggio e giugno.

Dal megafono della Cnbc, il commander-in-chief ha urlato ai quattro venti che quei numeri erano "completamente manipolati" e che l'agenzia era diventata "altamente politicizzata". Senza fornire uno straccio di prova. Stando agli economisti interpellati dal quotidiano della City, una mossa come questa – senza precedenti – è come una mina alla base della fiducia degli investitori in un'istituzione che compila rapporti sul lavoro e sull'inflazione. Una bussola per la valutazione di migliaia di miliardi di dollari di attività.

"La fiducia nelle istituzioni è il motivo per cui gli Stati Uniti sono stati una destinazione per gli investimenti stranieri. Una di queste istituzioni è l'agenzia statistica del Paese", dice all’Ft Michael Feroli, capo-economista statunitense di JPMorgan.

La banca di Wall Street spiega ai propri clienti che mettere alla porta di McEntarfer “presenta rischi per la conduzione della politica monetaria, per la stabilità finanziaria e per le prospettive economiche".

Gli investitori sono sempre più preoccupati per la capacità delle istituzioni statunitensi di resistere alle continue pressioni dell'amministrazione Trump. Lo sa bene il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, arrivato nella plancia di comando della banca centrale americana su iniziativa dello stesso Trump tra 2017 e 2018. La loro luna di miele è finita quando "Jay” Powell è rimasto in sella con l’arrivo del democratico Joe Biden nello Studio Ovale. E la crisi si è incancrenita. Fino alla montagna di fango piovuta addosso al capo della Fed da quando il tycoon è tornato a Washington e ha sposato la dottrina dei dazi cara al mondo Maga.

‘Jay’ Powell è nel mirino della Casa Bianca per un motivo: non vuole assecondare le richieste di Trump, che pretende il taglio dei tassi di interesse. Il banchiere centrale non si schioda dalla sua posizione, perché – è la sua tesi – proprio i dazi imposti dall’amministrazione creano un clima di incertezza e sono il potenziale innesco di una nuova spirale di inflazione. "Il mandato della Fed è la piena occupazione e la stabilità dei prezzi. Sarebbe difficile sapere se siamo sulla strada giusta senza i dati migliori", chiarisce ancora Feroli. Nel frattempo, gli asset rifugio che offrono un'alternativa agli Stati Uniti registrano un aumento, con i prezzi dell'oro che poche ore fa hanno vissuto la giornata migliore degli ultimi due mesi.

Torniamo al caso McEntarfer. Per il capo-economista della banca olandese Ing, Marieke Blom, l'ultima querelle è "l'ennesimo modo per erodere gradualmente la forza istituzionale degli Stati Uniti". "C'è il rischio che questo abbia un impatto sulle statistiche, quindi come dovremo interpretarle d'ora in poi? Riconquistare la fiducia – ragiona – sarà più difficile che perderla". Ralph Schlosstein, presidente emerito di Evercore, banca d'investimento con base a New York, ritiene che "l'accuratezza e l'integrità dei dati economici statunitensi sono fondamentali per garantire che la politica monetaria e fiscale risponda in modo adeguato a ciò che sta realmente accadendo nell'economia reale". E dunque: "Qualsiasi tentativo di politicizzare tali dati indebolirà la fiducia sia nelle statistiche economiche riportate sia nella politica monetaria e fiscale degli Stati Uniti".

Un ex funzionario del Tesoro come Amar Reganti, oggi stratega obbligazionario per Hartford Funds, sostiene che il licenziamento McEntarfer sia un "rischio strutturale a lungo termine per il mercato mobiliare statunitense". A suo giudizio, questo vale sia per i titoli protetti dall'inflazione, che sono legati all'indice dei prezzi al consumo forniti dagli uffici di McEntarfer, sia per il più ampio mercato dei titoli del Tesoro da 29mila miliardi di dollari. Che secondo Reganti dipende dalla "trasparenza e dalla qualità dei dati statunitensi".